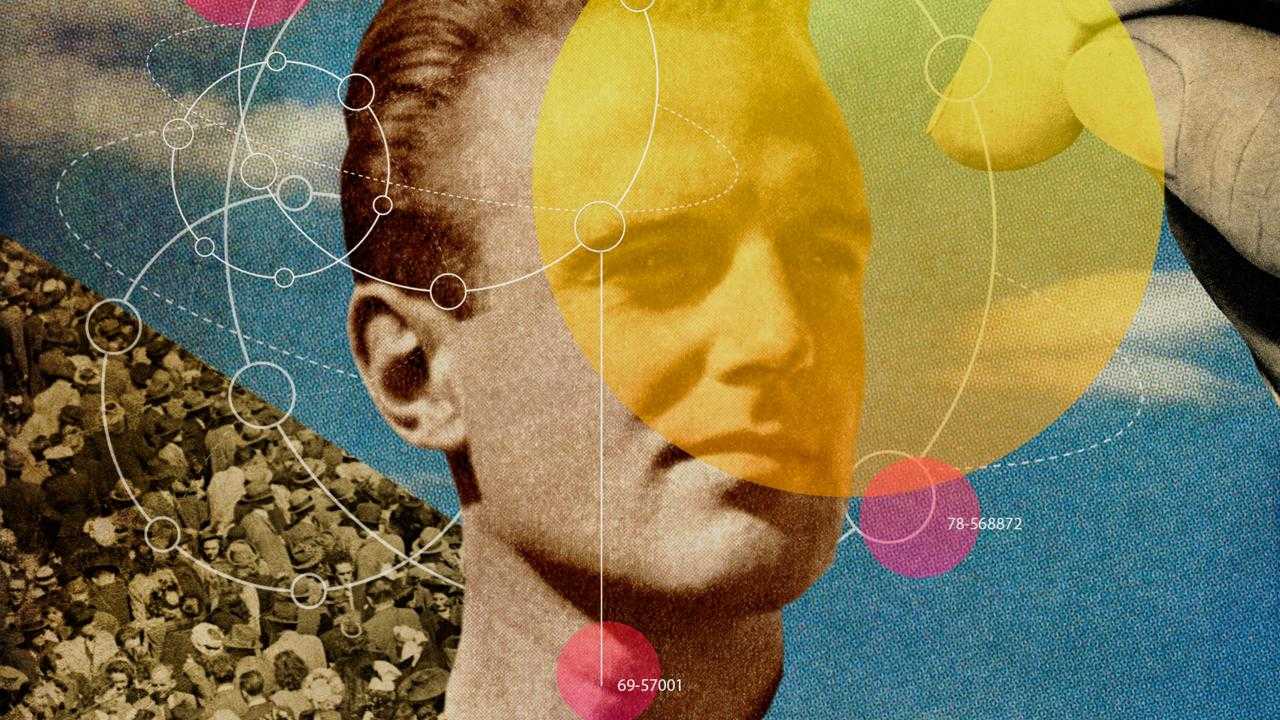

十歲那年,John Hammond愛上了爵士樂。放學之後,他沒有回在曼哈頓上東區的豪宅家裡面,而是搭乘一輛住宅區公交車前往30個街區之外的「另一個世界」。他離開的那個世界是有錢的白人的世界,充滿了穩重的氣息;而他去往的這個世界則充滿了貧窮的黑人和激情洋溢的流行音樂。對John Hammond來說,這才感覺像是真實生活。哈林區(黑人住宅區)的商店老闆和門衛們已經習慣了看到這個瘦削的白人小孩穿戴著藍色夾克和鴨舌帽在音樂唱片商店之間穿梭,他對每一個遇到的人都露齒微笑。

那已經是上個世紀二十年代初的事情了。到三十年代,哈林區取代了芝加哥南部成為了美國爵士樂和藍調音樂家的主要目的地。在Lafayette、Big John Gin Mill、Minton和Cotton Club這些酒吧,音樂家和粉絲們聚集在一起喝酒、調情、抽菸和演奏。Hammond依然經常到這裡來,但現在他們讓他加入了俱樂部。他穿著按鈕式襯衫,打著領帶,在俱樂部裡面看起來非常不協調。但是他和數十位黑人音樂家和俱樂部主人保持了友好的關係,因為他們知道這位喝檸檬水的年輕白人和他們喜歡一樣的音樂,而且他了解關於這些音樂的一切。

Hammond出生於富豪之家(他母親是Vanderbilt家族的一員),但他卻一直渴望掙脫鍍金的牢籠。1931年,他從耶魯大學退學,進入了當時處於快速增長中的唱片業工作,這讓他的父親非常失望。為了取得成功,Hammond需要找到新的藝術家,併為他們錄製唱片。為此他在紐約的大街小巷穿行,從格林威治村到哈林區,找尋尚未被髮掘出來的天才。「幾乎找遍了每一家夜店……每一個錄製時間或廣播或試聽或排練」。爵士樂評論家Otis Ferguson這樣寫道,「很簡單,如果你在一個地方呆了足夠長的時間,你一定能看到活生生的John Henry Hammond。」

1933年二月的一個夜晚,Hammond隨意敲開了133街一扇大門,那是他的朋友Monette Moore經營的一家地下酒吧;Hammond是來看她表演的。但她沒有表演,替代她的是一位名叫Billie Holiday的女孩。Hammond從未聽說過她——也就意味著從未有人聽說過——但是她讓他屏住了呼吸!Holiday當時只有17歲,身材高挑,有著非同尋常的美麗,而且舉止充滿了傲氣。她的表演讓Hammond戰慄。她跟隨節奏演唱,她懶羊羊的嗓音就像是從香菸裡面徐徐飄散出的煙霧。她不止是在唱歌,她也是在用自己的聲音演奏。Hammond說:「當時我不知所措。」

據Dunstan Prial的傳記《製作人》(The Producer)介紹, Billie Holiday成為了John Hammond事業的第一個重大發現。之後,Hammond陸續發掘培養了許多有影響力的爵士樂音樂家:「搖擺之王」(king of swing)Benny Goodman,搖擺鋼琴家Teddy Wilson,顫琴演奏及領隊Lionel Hampton,吉他天才Charlie Christian。Hammond對天才有著異乎尋常的的感知。1936年的一個夜晚,在芝加哥看完Goodman的表演之後,不覺疲倦的他開啟了車裡面的收音機,在電波中尋找。經過了一段嘈雜,在駕駛之中,他最後找到了一段微弱的某個搖擺樂隊的音樂。這是來自堪薩斯城Reno俱樂部的實時傳輸,正在表演的則是Count Basie Orchestra(貝西伯爵樂團)。不久之後,一隻手伸到了坐在鋼琴前的Baise的面前,一位穿著保守的人正笑容燦爛地看著他:「你好,我是John Hammond。」

那時候,黑人音樂家還不能和白人一起表演。Hammond覺得這簡直太荒謬了。他厭惡隔離,並且一有機會就促進樂隊之中的種族融合。他也相信幾乎所有好的流行音樂都能在黑人文化中找到根基。隨著爵士樂在美國的逐漸盛行,它的起源卻正從人們的視野中消失,Hammond對此感到非常氣憤。所以他決定對白人進行一點教育。1938年,他在卡內基音樂廳組織了一場音樂會「從靈歌到搖擺」(From Spirituals to Swing),追溯了流行音樂的發展脈絡:從非洲鼓樂到黑奴的歌唱、南方藍調、福音音樂和爵士樂。表演者包括Basie、Sister Rosetta Tharpe和Big Joe Turner等許多音樂家。演出門票銷售一空!

在哈林區的那個夜晚,沒人告訴過Hammond去見Billie Holiday。她沒有任何粉絲基礎,也沒有經紀人幫她說話。沒有人願意給她出唱片。但當他看到Holiday的時候,John Hammond知道她將成為一位明星。他只是對這個姑娘有這樣的感覺而已。這就是直覺。

發掘天才的「伯樂能力」是神祕的、有極高價值而且廣受稱道的。

我們喜歡聽棒球教練發掘出了年輕投手、老闆在不起眼的位置提拔出了有潛力的員工和指揮從樂隊中選出了獨奏者的故事。選秀節目一直排在電視節目表的主要位置上。我們願意相信某個特定的人——有時候是我們自己——能夠僅憑感覺就能找到某個人的特別之處。但是現在除了直覺,我們有另一種找尋天才的方法了。這種方法不依賴直覺,靠的是資料和分析。發掘天才不必「走心」,只需動腦。這種方法雖然產生不了什麼浪漫的故事,但卻很有效率——這就是為什麼儘管我們喜歡用直覺,但通過直覺來尋找天才的例子是越來越少了。

對直覺的第一波打擊來自Michael Lewis 2003年出版的《點球成金》(Moneyball),這本書後來幾乎成為了體育等領域的管理手冊。Lewis報導了一個囊中羞澀的大聯盟棒球隊Oakland A,該球隊在面對更大、資金更充足的對手時取得了看似不太可能的勝利。他們的成功祕訣就是資料。他們的經理人Billy Beane意識到在對球員進行評估時,即使經驗豐富的球探的直覺也很不可靠,於是他僱傭了一些統計分析師來篩選鑑定被大聯盟所忽視的優秀球員。

這些分析師是棒球運動的外行,但正因如此,他們才不容易受到偶然的棒球「絕殺」的影響。球探在找尋年輕運動員時可能會看重他的體格,並且只是通過其簡單的幾次投球對其進行評估。而Beane的資料統計卻能發現一個身材雖然偏胖,但水平高於平均的接球手;或者發現一個採用另類的投球方式,但效果更佳的投球手。另外,統計人員還注意到最後一場比賽對球探的態度有很大的影響,而且球探們也過於關注那些實際上毫無意義的「關鍵球能力」這樣的概念。

球探們被自己的大腦忽悠了!在《點球成金》問世前,心理學家Daniel Kahneman憑藉對人類大腦認知方式的不可靠性的研究而獲得了諾貝爾獎,他的成果對哈佛的一位統計學家Paul DePodesta產生了影響,而這位統計學家就是Billy Beane僱傭的主要分析師。起初,球隊教練並不願意聽從這些在電腦面前敲敲打打的「書呆子」的意見,他們更願意相信他們親眼所見的東西。但Oakland A的成功最終證明這些書呆子比教練看得更明白。Beane說:「說眼睛比資料更可靠,我並不認同。因為我曾經親眼見過魔術師從帽子裡面拉出兔子,而我知道兔子其實並不在那裡。」

在足球領域,專家的直覺也存在類似的缺陷,現在頂級的俱樂部都僱傭了統計學家來抵消這些缺陷。運動員的體格大小並不如他們所想的那麼重要:分析師發現雖然俱樂部簽約了很多大個子球員,但最常上場的還是小個子球員。有一些球員生活懶散,教練就給他貼上了緩慢和懶散的標籤,但實際上這些球員在賽場的活動範圍更大。而研究也證明即使經驗豐富的教練也最多隻能回憶起剛剛看過的比賽中的60%的關鍵事件——儘管他們自己聲稱全都記得。

到現在,當一個俱樂部對某位球員產生興趣時,他會評估這位球員在比賽中的平均跑動距離,他傳球、剷球和射門的次數,以及他射門的命中率等各種各樣的上一代從未注意過的細節。體育運動行業並不是唯一一個通過資料來發掘優秀人才的行業。倫敦威斯敏斯特大學研究生Prithwijit Mukerji最近發表了一篇音樂行業正在利用「點球成金」方法轉變的論文。通過從Facebook、Twitter和音樂服務Spotify、Shazam等收集到的資料,管理人員能夠以前所未有的精細度追蹤聽眾的喜好,而這就將成為下一步音樂製作的指南針。

過去,音樂行業嚴重依賴於直覺。John Hammond就是後來音樂界被稱為「星探」(A&R:artists and repertoire)那一類人的原型。在流行音樂的鼎盛時期,成為一位星探是人們夢寐以求的工作:有人花錢請你去看演出,還能和一心想得到你認同的音樂家們約會!如果你成功發掘出了一兩位成功的藝人,你就能得到人們的交口稱讚:擁有一對「好耳朵」,並且獲得豐厚的收入。但是星探的「好耳朵」可比不上演算法。

紐約的Next Big Sound是一家向唱片公司銷售基於資料的分析的公司,而這樣的分析公司數量正在與日俱增。據福布斯雜誌報導,該公司發現如果一位藝人某個月內的Facebook粉絲數量增長在20000到50000之間,那麼這位藝人達成百萬粉絲目標的記錄就比其它藝人高出四倍。另外該公司還宣稱能夠以20%的精度預測85%的藝術的唱片銷售成績。這個概率聽起來似乎並不十分亮眼,但如果和之前的「星探」模式對比,那就強多了。一位前星探John Niven在他的小說《殺死你的朋友》(Kill Your Friends)就對這一工作進行了生動的描繪。小說中的任務Steven Stelfox說道:「現在,我沒有一個完美的記錄。沒有人有。但我卻做得很好,平均上我的出錯率只有十分之八到十分之九。也就是說,如果你給我聽十首不知名音樂人的音樂,我可能會馬上錯過三到四首可能會獲得巨大成功的音樂……我們,我簽下的藝人,已經花了好幾百萬,真正的幾百萬,來簽約和創作音樂,最後卻發現,這些音樂都是些沒人聽的垃圾。」

老唱片業確實最後讓許多年輕的藝人成為了巨星。但是該行業卻向許多並沒有取得足夠音樂銷售成績的藝人發放了更多的薪水;劇作家William Goldman的電影行業公理「沒人知曉一切」同樣也適用音樂行業。在今天的社交媒體時代,在未經檢驗的人才上下大賭注已經很少見了。部分的原因當然是因為已經沒有那麼多錢可以到處揮灑了,另外也是因為現在唱片公司懂得利用資料來降低風險。

現在是分析師的時代。在教育行業,學校也開始使用更可靠的方法對教師進行評估:在考慮控制因素(學生過去的成績和學生的能力)的基礎上對學生的測試成績資料進行分析。這個方法並不是完美的,但是研究證實這比看著老師教學以進行評估更加有效。2011年,加州大學Michael Strong就通過資料分析鑑定出了一組提高了學生成績的老師和一組對學生成績沒有幫助的老師。他們將老師的教學視訊展示給課程觀察員,讓他們對這些老師的教學進行評估。但結果是這些觀察員得出的結論中60%都是錯誤的,丟硬幣亂選都比這個成績好。這一結論即使對專家而言也是一樣。蓋茨基金會曾經資助過一個關於課程觀察的大型研究,最後發現各個專業的觀察員所給出的評價是非常不一致的。

直覺還有最後的一塊保留地:面試。

目前大多數用人單位和一些大學在尋找員工時都會進行面試。在這種傳統的、非結構化的面談中,面試者需要花費半個小時的時間和麵試官進行一些心血來潮的談話。如果你就是決策者,那麼面試這一過程可能會讓你覺得自己對候選者有更為豐富的認識,讓你覺得自己能夠做出更好的決定。上半句可能是對的,但下半句就不對了。

幾十年的科學證據表明,面試在確定一個人是否勝任某個工作上基本就沒什麼用。研究證實企業組織在研究了候選者的客觀資料(資格認證、測試記錄和成績)之後才能做出更好的決定。耶魯大學管理學院Jason Dana是研究面試有效性的學者之一,他表示:「人們假設:『如果我見了他們,我就知道怎麼決定』。人們對自己在一個短暫的會面中瞭解別人的能力總是過於自信。」而如果用人單位採用的是一種全面的評估方法,將實際資料和麵試時的直覺結合起來進行評估,那麼他們做出的決定往往比只利用資料做出的決定更糟糕!

另外,面試不僅不可靠,而且根本就不公正,因為其為人們的偏見開啟了後門。2009年,哈佛大學的一些社會學家派出了一些志願者去申請實際的工作崗位,他們拿著相似的簡歷,並且經過了同樣的面試培訓。他們發現有犯罪記錄的白人和沒有犯罪記錄的黑人的面試通過率是大致相同的。俄亥俄州博林格林州立大學的研究人員對研究生入學申請面試進行了研究,發現瘦一點的候選者比胖一點和候選者更受偏愛。而萊斯大學的研究人員也發現如果面試者有面部瑕疵(如臉上有一個傷疤),那麼面試官也更有可能對其產生負面印象。

在社會學家Lauren Rivera的(新書Pedigree《出身》)中,記錄了許多能讓美國精英贊成彼此的方法。她研究了領先的律師事務所、銀行和管理顧問公司的招聘過程,發現這些公司機構對出身富裕的候選者更為偏愛,而有意思的是僱主自己並不清楚自己的這種偏見。該書的核心是她對面試行為和所謂「化學反應」的細緻研究。Rivera發現面試官更有可能推薦那些和他存在某種默契的候選者,即那些和他存在類似背景的人——比如可以一起聊聊滑雪或深海潛水的人。一位來自精英公司的律師告訴Rivera一場面試就像是一次約會。「你好像就知道合不合適。」

Claudio Fernández-Aráoz是阿根廷的一位獵頭,他先後與40個國家的20000多名高管進行過面談。但即便如此,在沒有資料的支援下,他仍然不相信自己的直覺。他告訴我:「沒有受過教育的直覺是很危險的。」公司的董事會裡面又高又帥、嗓音低沉的白人男性的數量往往不成比例地多。Fernández-Aráoz認為這是因為我們對人才的直覺是在六萬年形成的,那時候人類生活在野外,生存和繁殖是唯一需要;所以人們現在會覺得高大壯實又俊美的男人會更加有才。但實際上隨著社會多樣性的發展,需要用到腦力的工作也越來越多,這種古老的偏見已經變得十分多餘。

面試對任何人都沒有好處。因為神經之中扭曲的訊號,用人單位錯過了更好的人才,人才也無法找到合適的工作。用人單位現在已經在嘗試改變這一狀況了:比如擁有5萬多名員工的谷歌,結合候選者的職業資料與高度結構化的面試,通過一致的標準招聘流程來努力避免無意識的偏見。但為什麼這麼久了才開始有公司進行這樣的招聘呢?社會科學家對非結構化面試在現代社會中的持續地位深感困惑,就好像這是一個存在於現代社會的古老儀式。他們告訴我們,他們甚至開始不再研究面試的有效性了,現在他們倒是對面試的持續性更感興趣一點。

為什麼有充分的證據證明我們的直覺不可靠,我們還是堅持我們的直覺?

YouTube上有許多神童,很小的年紀就能拉小提琴或演唱Somewhere Over the Rainbow。他們的表演確實非常亮眼,但一般來說還是比不上那些有成就的成年人——但他們卻更容易吸引我們的注意力。比如說如果你想找到巴赫的C大調創意曲的最好的演繹版本,你可能會選擇已逝的Glenn Gould的演奏,而不是4歲小朋友Alexander Chen的表演。然而,在YouTube的播放次數上,Gould表演34.1萬的點選量遠遠不及Chen小朋友的130萬。

當然,這種情況的原因包括孩童表演複雜音樂所帶來的新鮮感和本宇宙中無可抗拒的力量:萌。耶魯大學管理學院的心理學家George Newman希望弄清楚當人們在觀看神童的視訊剪輯的時候,是如何藉此構想未來幻想的。當我們觀看一個小女孩演唱《費加羅的婚禮》的詠歎調時,我們欣賞的不僅僅是她的表演,而是在我們眼裡產生了這樣想象:她作為一個小女孩,而不是一個成年人,站在了斯卡拉歌劇院的舞臺上,花束簇擁在她的腳下。她帶給了我們名家大師們所不能帶來的另一種震撼。

為了驗證這一假設,Newman和他的合作者T. Andrew Poehlman為111位成年人提供了兩幅畫,其中一幅明顯要比另一幅更好。他們告訴被測者更好的那一幅畫來自一位42歲的藝術家,而關於另一幅畫的背景描述卻存在區別:其中一組被測者被告知這幅畫的作者是一位37歲的藝術家,另一組則被告知其作者為一位7歲的小孩,最後一組則沒有給出任何背景資訊。最後發現,如果人們被告知這幅畫的作者是一個小孩,那麼人們傾向於給這幅畫明顯高得多的評價,他們也表示願意去看這位藝術家的作品展。

在第二個試驗中,被測試者被要求對一本詩集進行評價。有的人被告知其作者的年齡是9歲,有的則被告知其作者的年齡是39歲。另外他們還給出了這本詩集的創作時間,有的說是20年前發表的,有的則說是剛寫出來。結果發現,如果人們認為這本書是新的,那麼如果這本詩集出自9歲小孩之後,他們就會更有興趣購買(和上一個實驗結果類似)。但如果人們發現這本書是20年前出版的,人們的購買興趣就迅速下降了。這種差別產生的原因就是人們腦海中對天才小孩未來成就的想象。我們都希望早先一步發掘出未來的天才。

但事實上,YouTube上的神童很少很成為舉世無雙的天才,就像是面試的時候光彩照人的候選者往往在工作上表現平平一樣。實際上,在任何領域,對某個人的持續性表現進行預測都是不可能的,當該領域的專家也是一樣:研究發現,臨床醫生、營銷人員、招生管理、法官的工作經驗本身並不能提高其對人才的預測精度。組織心理學家Scott Highhouse稱管理層成功的原因中只有30%是可以預測的,剩下的只能看運氣。他稱之為「有效性上限」(validity ceiling)。

如果你想一想由各種各樣的力量(個人能力、組織文化、社會和經濟變化、運氣等)構成的相互作用網路,有效性上限的超低水平也是可以理解的。 想一想同樣具有多影響因素的天氣預測,即使現在我們採集到的天氣資料量已經十分龐大,但我們還是隻能預測最多幾天的天氣情況。而預測人類努力的成功與否還要更加複雜,想象一下如果雲也有自己的想法,我們還怎麼預測天氣?那我們又怎麼能僅憑直覺就確定一個人在一年甚至五年之後會變成什麼樣呢?

事實上在人才挖掘中,資料分析和直覺估計一樣存在有效性上限。唯一的區別是隻有資料分析的方法承認這樣的上限的存在,它承認未來的高度不確定性。而直覺卻不接受這一點。人類會釋放渴望確定性的多巴胺——神經學家Robert Burton稱之為「知道的感覺」(the feeling of knowing)。但事實上我們對某人即將取得成功的感覺和某人成功的實際可能性其實並沒有多大的關聯。所以我們總是不斷地一頭撞上天花板上限。

現在是該放棄直覺,只憑冰冷的數字做決定了嗎?

我們試過,但我們做不到。直覺總會找到回來的路,甚至只是確定篩選人才時所用的指標,我們都會用到直覺。連統計學家都認同分析師工作時應該首先進行假設,而假設同樣是建立在經驗的基礎上,而經驗又幫助定義了分析的方法和引數。直覺的問題並不是出在它們基於先入為主的想法,問題在於那些直覺大多來源於二手的偏見,這些已經在實驗中得到了充分的展現。只要對直覺進行良好的訓練,直覺一樣大有用處。

最好的直覺是原創思維的產物。22歲那年,當John Hammond遇到Billie Holiday的時候,他已經在爵士樂這一領域沉浸了十多年;他的優勢不光來自於他所知道的,同時也來自他自己的思考。而其他人則更可能更多地從經濟角度對音樂進行思考;他們需要擔心人們是否會為此買單,所以他們更傾向於簽約那些更之前的風格類似的藝人。而Hammond本身就是一個富豪,根本不需要擔心銷量——事實上,他對那些關心銷量的製作人有貴族式的蔑視。他真正關心的是能夠打動他的音樂。就像他第一次見到Basie樂隊時說的那樣:「當然,他們完全摧毀了我。」

直覺讓人信心過度。但是如果將直覺用在判斷其他人的相反的方向上,那信心過度也可以變成一種力量。

Hammond就是這樣一個背道而馳的人。華盛頓郵報的老闆Katharine Graham在水門事件吵得沸沸揚揚的時候曾經這樣評價她的這位老朋友:「John總是和所有一切作對。我認為他想走一條不同於自己家庭的道路……他公然反對建立的一切……他喜歡給人帶來震驚。」

他天生的任性驅使他脫離同行們鋪好的路徑。他去其他人不會去的地方挖掘天才,將其他人認為的缺陷看作是優點。

不管怎麼說,資料確實無法解決信心過度的問題。事實上,資料甚至會助長這樣的信心,尤其是當人們採用了錯誤的測量方法的時候。偉大的曼聯主帥Alex Ferguson曾經就賣掉自己最好的後衛Jaap Stam,而其中部分的原因就是統計顯示Stam的剷球比以前少了。那時候,每場比賽的剷球被認為是防守時的殺手鐗。離開俱樂部之後,Stam在義大利享受了好幾年的成功,而Ferguson後來也承認自己當時犯了一個錯誤。之後有分析指出Stam之所以剷球數下降,是因為他的技術變得更好了:他可以不借助剷球進行堵截了。

直覺和資料也可以彼此訓練。我們需要人類來判定修正基數的偏差:確定可量化指標和不可量化指標的重要程度。在棒球領域,投球和擊球就比防守更容易測量。受此影響,Oakland A隊的外場配置的都是速度較慢,相對笨拙一點的運動員。Nate Silver在其2013年出版的《訊號與噪聲》(The Signal and the Noise)一書中提到每個賽季Oakland A隊會因為其糟糕的防守而輸掉8到10場比賽。Billy Beane告訴Silver,這些年來,他實際上增加了球探的預算。

聰明地使用資料能讓我們對某個人的過往業績和能力有更為客觀的看法。但是這是一個不斷變化的世界,過去對未來的指導意義也越來越不穩定。Claudio Fernández-Aráoz就指出現在企業在招聘上過度狹隘地依賴候選者的歷史記錄了。他說他們應該更加關心候選者應對變化的能力。而要了解這一點,就需要對候選者有更為深入的認識:真正瞭解他這個人,而不僅僅是他曾經做過什麼。

Sony/ATV倫敦辦公室的A&R部門副主任Daniel Lloyd-Jones表示說當他簽約藝人的時候,他不會只關心這個藝人做過什麼音樂。「我會問,他們將會進步和成長嗎?他們如何應對壓力?他們擁有從小酒吧走到大舞臺的心理素質嗎?」

另一方面,星探們必須瞭解人才的壞境在發生怎樣的變化。基於資料的分析善於發掘出在過去的比賽中更為耀眼的人才,但大部分天才則已經把一隻腳踏入了未來。John Hammond就能在人們還沒意識到的時候發掘出天才。爵士樂作家John McDonough曾經寫到,Hammond在發掘天才上有一個訣竅,他尋找的是那些「讓我們重新構想人才的最根本的特質。」

在足球領域,資料分析的引進一直是不平衡而且有爭議的。AS Monaco的前體育主管Tor-Kristian Karlsen將足球運動現在的狀態比作是後宗教改革時期的歐洲;運動員和「書呆子」之間的關係就像是天主教和新教之間的關係。所以有足夠的理由保持謹慎。棒球和板球、高爾夫、網球一樣,是一些離散的事件,多數時候它們只涉及到一兩個人:投球、擊球、推和跑。而足球運動則要複雜得多,它是流動的,難以預測的。不算罰球和其它定位球,足球賽場上的每一分鐘都是獨特的,沒有兩個一樣的場景。這使得足球運動人才的量化評估工作更加困難。

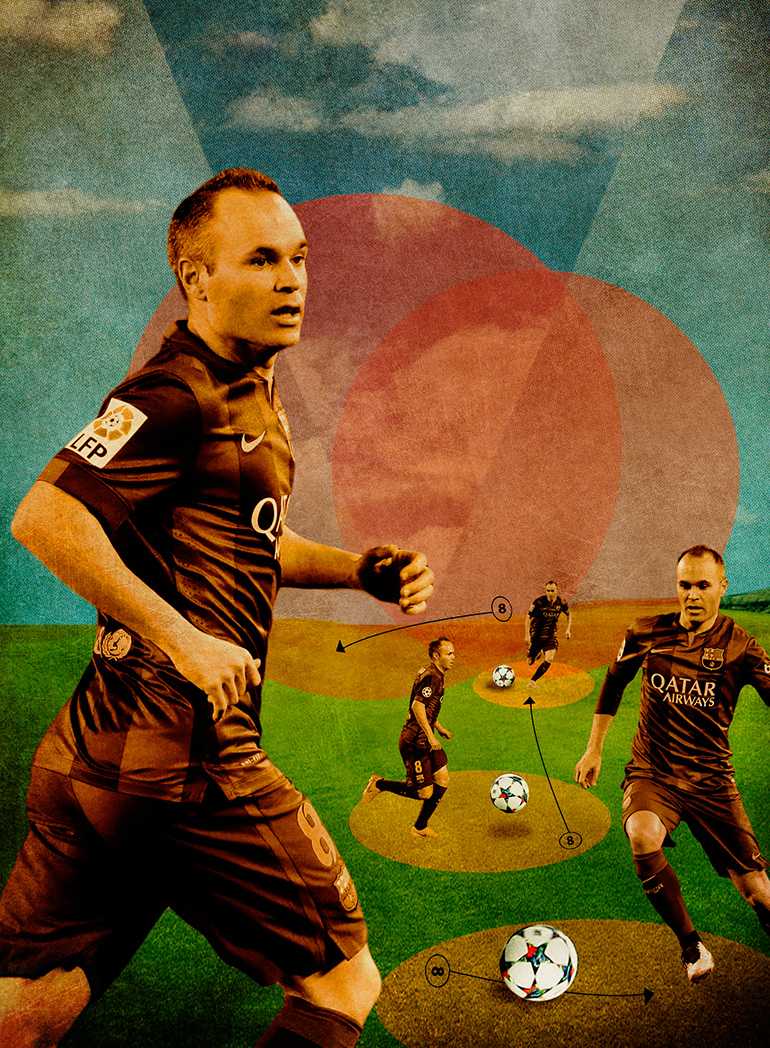

Karlsen告訴我,精英足球運動員最重要的技能並不是身體的,而是精神的:是「在球場上快速轉換思路」的能力。一位優秀的運動員能夠讀出其周圍人和物的運動速度和意圖,並且能夠根據自己對未來一秒的預測對球進行正確的處置。當巴薩的 Andrés Iniesta通過一記傳球衝破對方四位防守的防線將球送至Lionel Messi(梅西)的腳下時,他不只是在踢球,而是在展示自己的即興創意行為。這東西能有什麼指標嗎?

爵士樂就是充滿了即興表演的音樂,非裔美國人將它們從路易斯安那的棉田一路帶到了哈林地下酒吧,最終成就了一種優秀藝術形式。現代社會以及現代的職場,都越來越像爵士樂而非古典音樂,也越來越像足球而非棒球。規則是存在的,但人的行為卻是多變的、快速的、難以預料的。基於資料的分析能夠減少錯誤的風險,有助於消除偏見讓我們看清世界的本來面目。但為那些能在轉瞬中看見未來變化的人,這個世界仍然有他們的施展自己才華的空間。

John Hammond通過社會了解爵士樂,反過來他也從爵士樂中瞭解了世界;他知道爵士樂和世界的未來一樣都是不可預測的(Whitney Balliet稱爵士樂是「驚喜之聲」)。在他遇到Billie Holiday的時候,她還是一個沒玩過樂器,不能加入樂隊,甚至不被認為是爵士樂歌手的人;但Hammond感覺到她將會給爵士樂帶進一個新時代。之後,Holiday成為了定期跨種族爵士表演的先驅之一,她的知名度也跨越了那個時代的種族隔離。在Monette Moore酒吧的那個夜晚,Hammond看見了爵士樂的未來,也看見了美國的未來。

Hammond早期職業生涯的光輝很快就進入了谷底,第二次世界大戰爆發,他入伍當兵。而當他回到紐約之後,有好幾年時間他都在為自己尋找一個目標。他和他的第一任妻子離婚了。他對爵士樂的熱情也已不復存在,Hammond在古典音樂的錄製上用去了更多時間。他年輕時所取得的成就已經足以為他在20世紀的音樂史上謀得一席之地。但是,經歷過這一階段的低潮之後,他又迎來了人生的另一個輝煌!

1959年,他的朋友,時任哥倫比亞唱片公司老闆Goddard Lieberson邀請他回到他20幾歲時工作過的哥倫比亞唱片公司工作。Hammond當時已經年逾50,哥倫比亞唱片公司只給他支付了一點象徵性的薪水,但他有權力自由選擇搜尋自己喜歡的歌手。到1960年代,哥倫比亞唱片公司雖然仍在盈利,但卻已經進入了一個危險的境地。哥倫比亞的星探們沒有找到一個年輕人喜歡的新歌手。變革的颶風就要吹起,而Hammond和以前一樣,追隨著音樂。

1960年,一位音樂家寄給他一板帶有幾首音樂錄音的磁帶,最後一首是一位女歌手伴著鋼琴伴奏的演唱。Hammond放棄了其它人開始尋找這個女孩,他在底特律找到了Aretha Franklin,併為她發行了她的第一張唱片。1967年,在聽過了Leonard Cohen在切爾西酒店自己房間演唱了幾首音樂之後,他又簽約了這位古怪的加拿大詩人。1972年,他又簽約了一位來自新澤西的年輕歌手Bruce Springsteen。

1961年,Hammond在格林威治村聽新民謠歌手的表演,然後說服了Lieberson將創作型歌手Carolyn Hester招到了自己的麾下。在聽Hester為第一張專輯進行排練時,他發現自己被Hester帶來幫忙的一位小男孩的嗓音所深深吸引了。之後,Hammond這樣描述了當時的場景:「我看到這個戴著尖頂帽子的小孩表演著並不是十分好的口琴,但我被他吸引住了。」他問他:「你能唱歌嗎?你寫歌嗎?為什麼不到我們的音樂室來試一試?」

Hammond開始相信這個小男孩必將成為他所簽約過的歌手中最成功的一位。但他的同事都不認同這一點。這個年輕人的第一張專輯的銷售業績很是糟糕,哥倫比亞唱片公司的其它高管開始議論起「Hammond的蠢事」了。但Hammond請求Lieberson保持耐心。在排練那天他知道自己感覺到了什麼,他相信自己的感覺。

「我當時坐在那裡想,『多麼神奇的一個人,彈著吉他還吹著口絃琴,他將會成為一個獨一無二的歌手。』而那只是閃過我腦海的靈光中的一個。」

那個戴著尖頂帽子的小孩名叫Bob Dylan。

本文選自IntelligentLifeMagazine,機器之心編譯出品