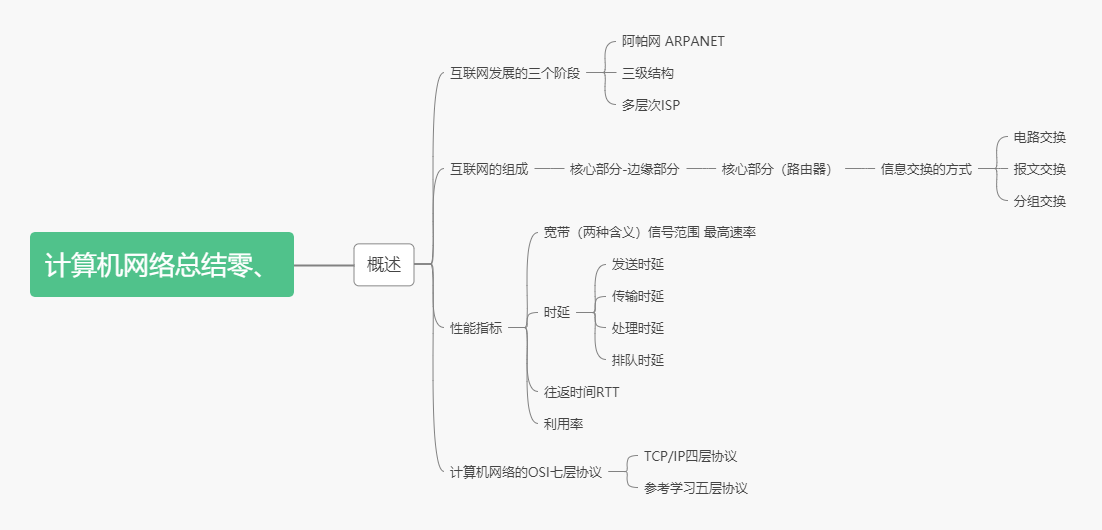

✏️概述

? 計算機網路在資訊時代的作用

- 常見的網路 : 電信網路,有線電視網,計算機網路,隨著時代的發展,三網合一

- 網際網路的基本特徵: 聯通性(裝置之間傳遞資訊)和共享

- 網際網路是世界上最大的計算機網路,連線的裝置億為單位

? 網際網路概述

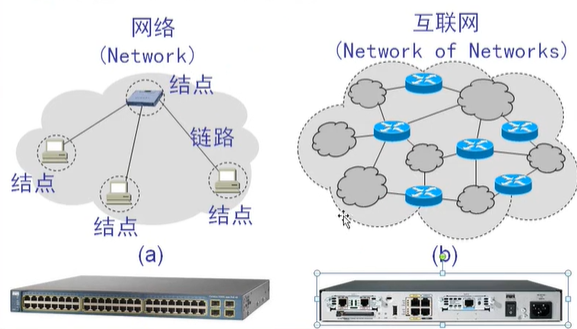

- 計算網路:由若干的節點 和連線這些的鏈路組成,節點可以是(計算機 集線器 交換機 和路由器) 鏈路可以是網線

例如:一個教室的計算機通過交換機,實現共享資訊 - 互連網(注意這裡是連) 指的是上面的網路通過路由互連起來,構成了一個更大的計算機網路。 也可以成為成為

網路的網路

圖中藍色的就是路由

- 因特網 全球最大的網際網路,使用TCP/IP 協議進行交流。

網際網路基本結構發展的三個階段

第一階段

單個網路ARPANET(阿帕網)向網際網路的發展 (上世紀60年代到80年代中期)分組交換的方法就是ARPANET上的網路直接與就近的節點交換機連線。(並不是一個互連的網路)類似有上面提到的教室通過交換機來連線共享資訊。 網路並不是開放的。

交換機最著名的型別就是路由器和鏈路交換機

ARPANET的介紹

1983集提出TCP/IP協議。 最初沒有考慮安全性問題。IPv6考慮的安全性問題

第二階段

1985提出三級結構的Internet網路。 學校網->地區網->主幹網 ->主幹網大小45M

第三階段

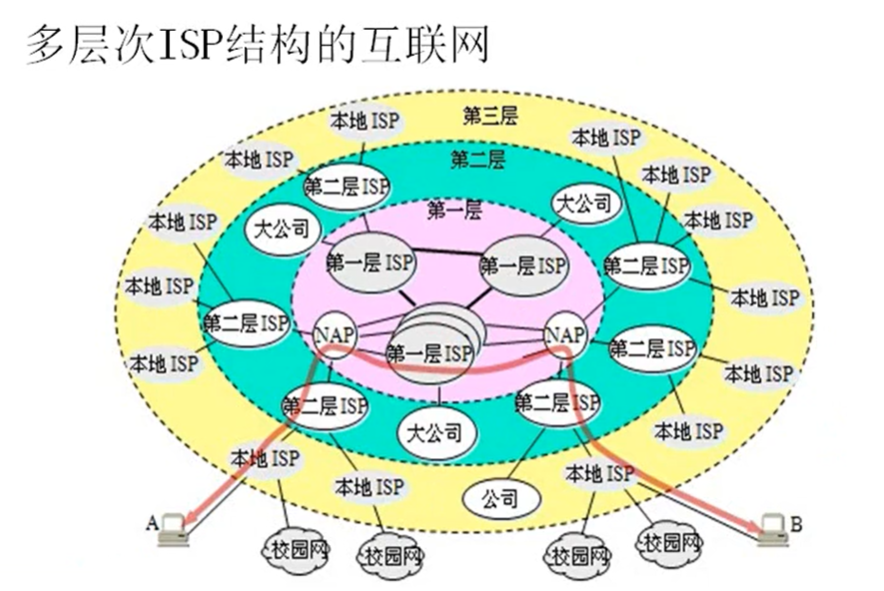

多層次的ISP結構的網際網路 。

- ISP(internet Service Provider )網際網路服務提供商 ,例如電信,移動

簡單說 會聯網主機只有IP地址才能上網,IP地址相當於一個門牌號,資料才能找到地址。 而IP地址是由Ip管理結構管理。 ISP申請到IP地址(很對,普通人不能申請到單個IP) ,使用者通過租賃ISP手中的IP地址,實現上網。 - ISP可以分為 主幹ISP 地區ISP 和本地ISP。

本地ISP連線地區ISP,地區ISP連線主幹ISP。

也就是所 A主機到B注意必須進過三個層次。 從本地->地區->主幹->地區本地

三個層次

如果某個地區到某個地區流量比較的大,我們就直接地區->地區,不通過主幹。 這就是IXP(網際網路交換點 Internet eXchange Point) 直接在兩個地區之間使用 高速鏈路對等地交分組。

- 例如名稱為DE-CIX,在德國的法蘭克福吞吐量為5。869Tbit/s。 這個IXP已經是歐洲網際網路的樞紐。

- 中國的網際網路分佈

中國四大骨幹網與CHINANET八大節點

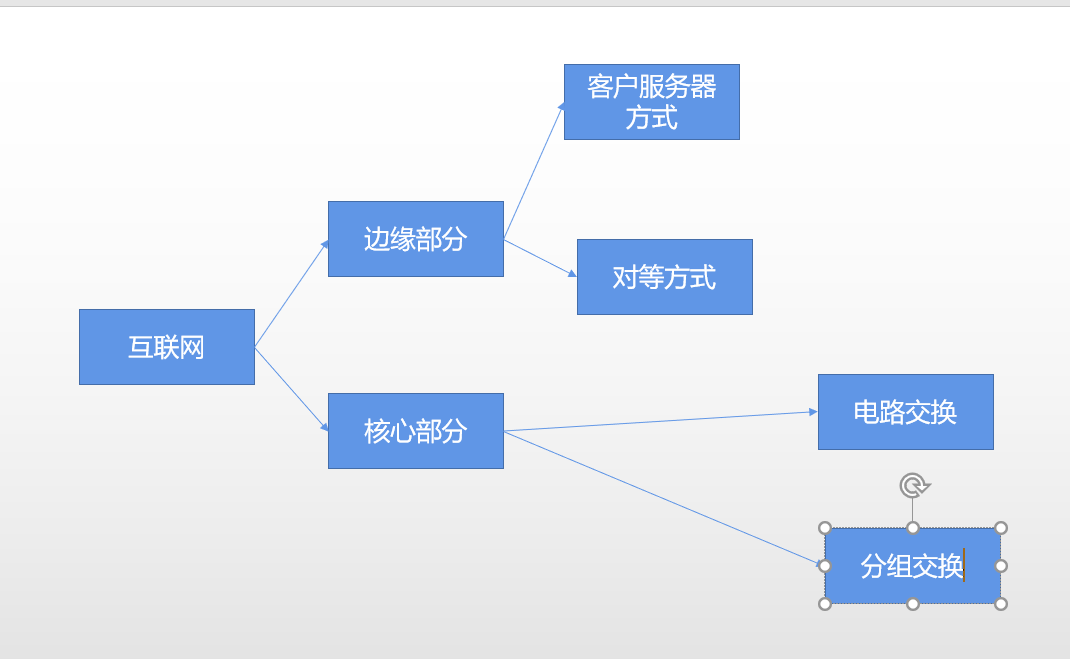

? 網際網路的組成

- 網際網路的主機成為端系統

伺服器也是網際網路的邊緣部分,伺服器只是一個比較快的主機。只是網際網路的使用者,而不是執行維護網際網路。

網際網路的邊緣部分

主機之間的通行方式

- 客戶端伺服器方式(C/S) 客戶端請求伺服器

- 對等方式(P2P) 每個計算機都是客戶端也是伺服器。例如迅雷。佔用上傳寬頻 。

計算機網路的核心部分

電路交換

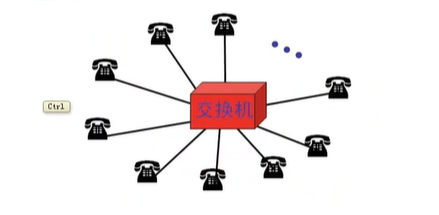

座機使用電路連線。 理論使用兩個線就可以實現端對端。但是座機多了,自然就是實現通過交換機來實現。交換機就是實現接線的過程。 電路交換適合於資料量很大的實時性傳輸。

端到端三個步驟: 建立連線(佔用通訊資源)->通話->釋放連線(歸還資源)

明顯: 計算機對於這種連線比較的慢。 計算機傳送資料不像打電話,且速度快。

分組交換

分組交換採用的是儲存轉發技術。

- 傳送的資料被稱為報文

將報文劃分為比較小的資料段,每個段在加上必要的描述資訊構成一個分組。

一般分組的首部包含了目的地址和源地址等重要的控制資訊。 - 主機一般是使用者資訊的處理。而路由器則用來轉發分組的,進行分組交換。 路由器接受一個分組,先暫時儲存一下,檢查其首部得到目的地址,找的合適的介面轉發出去。一步一步進過很多的路由代目的地。 首先,自然產生疑問,路由器是怎麼知道轉發的介面。其實路由器之間必須經常掌握的路由資訊。以便建立和維護路由器中的轉發表。 路由中儲存的只是報表,真正的資料在記憶體中。 通過協議來實現資料的準確性

| 優點 | 所採用的手段 |

|---|---|

| 高效 | 在分組傳輸中動態分配寬頻,對通訊鏈路是逐段棧用 |

| 靈活 | 為每個分組獨立的選擇最適合的轉發路線。 |

| 迅速 | 以分組為單位, 可以不建立就能向其他分組分組 |

| 可靠 | 保證可靠性的網路協議,分散式多路由分組交換網,使得網路有很好的生存型 |

問題:

可能產生較大的時延

報文交換

類似於分組交換,但是傳輸的資料是一個整體。

很明顯報文交換是最慢的。報文交換類似於一條流水線完成所有的工作。 分組交換相當於每個公司負責一部分,在組裝,類似並行。

? 其他一些計算器網路的分類

按照網路的作用範圍分類

- 廣域網 (遠端網) 是網際網路的核心部分,用來連線國家。使用高速鏈路。具有較大的通行容量

- 都會網路(Metropolitan Area NetWork) 用來連線城市。5-50km。為共有設施。 都會網路採用的乙太網技術

- 區域網(LAN) 型別企業網,校園網 速度10M/S以上。

+個人區域網(PAN) 10m左右,一般使用無線技術來連線。

按照網路的使用分類

- 公用網 電信公司出資建造的大型網路

- 專用網 部門的特殊要求

?計算機網路的效能指標

速率

網路中速率指的是:計算機網路上的主機在數字通道上傳輸資料位數的速率。 (通道指的是你到ISP伺服器的一個通道。 同樣的伺服器到對應的ISP提供商的又是另一個通道)

- bit/s

- Mbit/s

- MB/s 和Mbit/s的區別

頻寬

在計算機網路中,寬頻用來表示網路中某通道傳輸資料的能力。也就是數字通道傳送的最高資料率單位應該是 b/s kb/s Mb/s Gb/s。

一般電信,聯通說的寬頻是用的是b而不是bit,8b=1bit。所以我們實際的速度要除以8。 100M寬頻對應的速率 為100/8M/s

吞吐量

表示在待你我時間內通過某個網路(或通道,介面)的實際的資料量。一般這種吞吐量以Gbit/s 為單位

時延

就是網路存一個埠帶內一個埠花費的時間。這是一個比較重要的指標。有時稱為延遲或者遲延

時延是由3個部分組成:

- 傳送時延 是主機或路由傳送資料幀所需要的的時間。就是從第一個bit算起,到最後一個bit。傳送完畢需要的時間。 簡單一點就是火車出站需要的時間

傳送時延= (資料塊的長度 位元) / 通道寬度(bit/s) - 傳播時延 電磁波在通道中傳播一定距離需要的時間 ,計算公式:

傳播時延: 通道長度(m)/ 電磁波在通道上的傳播速率(m/s)

傳送時延時資料準備花費的時間(一般發生在網路介面卡中),傳播時延時傳播過程花費的時間 - 處理時延

主機或路由在接受到分組要花費一定的時間進行處理。例如分析首部,從分組中提取資料,檢驗,尋找適合的路由。 - 排隊時延 在網路傳輸過程中,經過許多的路由器,但是進入路由器之後要在輸入佇列中等待被處理花費的時間。

總的花費時間就是 總時延= 傳送時延+ 傳播時延+ 處理時延+ 排隊時延。

光纖的傳播時延為20。5萬公路,銅線的傳播距離為23。5萬公里。

還有一些其他的指標 - 時延頻寬積

- 往返時間RTT

- 利用率

?計算器網路體系的結構

同樣計算機網路也有著程式設計的思想 模組化, 低耦合。

開放系統互聯基本參考模型(OSI/RM) (Open Systems Interconnection Reference Model) 這是一個抽象的概念。在1983年形成了ORM的正式檔案ISO 7498 國際標準。一共劃分了7層

但是現在使用的是TCP/IP協議。 雖然是非國際標準,但是已經成為事實上的國際標準。TCP/IP協議沒有使用OSI標準。

OSI失敗的原因:

- OSI 專家缺乏實際的經驗,在完成OSI標準是缺乏商業動力

- 實現太過複雜

- 指定的週期太長,裝置無法及時的進入市場

- OSI的劃分層次不合理,功能造多個層次中出現

OSI的和TCP/IP的具體劃分

具體每一層的劃分,而且並不是所有的程式或者裝置遵守協議。

計算機網路如同計算機的其他學科也是極為複雜的,那麼進行一些抽象,簡單化是必要的。 早在最初的APRANET就提出了分層的概念。再到後來1977年成立了專門的機構來研究該問題。試圖提出一個各種計算機體系都可以互連在世界訪問內互連成為網路的標準架構。 及就是開放系統互連基本參考模型 OSI/RM(Open System Interconnection Reference Model)簡稱為OSI。

雖然這種體系將複雜的網路分解為若干的問題。但是基於TCP/IP的的網際網路已經大範圍在世界中使用。 OSI的七層協議體系概念非常的清晰,但是太過複雜不實用。所以TCP/IP使用了四層協議

這裡我使用一個5層協議來講述計算機網路

應用層

應用層是體系結構中的最高層。應用層的任務主要是通過應用程式間的互動來完成特定的網路應用。應用層定義了應用進程式通訊和互動的規則,例如(HTTP協議,支援電子郵件的SMTP等等),我們把應用層的資料單元成為報文

運輸層

運輸層的任務主要是負責兩臺主機中程式之間的通訊提供``通用的資料傳輸服務。應用層利用該服務傳送應用層的報文。 這種通用的是指,並不是針對某個具體的應用服務,而是多個應用服務可以同時使用一個運輸層服務。一個主機可以同時執行多個程式,因此運輸層有複用和分用的功能。

- 複用: 多個應用層程式可以使用同一個運輸層

- 分用: 運輸層把收到的資訊,分別交付到應用層中的相應的程式中。

運輸層主要使用的兩個協議: - 傳輸控制協議TCP(Transmission Control Protocol) 提供面向連線的,可靠的資料傳輸服務,其資料傳輸的單位的

報文段 - 使用者資料協議UDP (User Datagram Protocol) 提供無連線的,盡最大努力的資料傳輸服務(不保證資料的可靠性),其資料傳輸的單位是

使用者資料包

網路層

網路層負責為分組交換網上的不同主機提供通訊服務。在TCp/IP協議中,由於網路層使用的是IP協議,因此分組也叫IP資料包。 IP層或者網際層指的也是該層 路由器應該屬於這一層。它確定了資料傳送的源地址,目標地址,以及進過的路由。其中路由表中的條目,可以是人工新增,也可以是自動獲取。

資料鏈路層(data linker layer)

也稱為鏈路層, 兩臺主機線上路上傳輸,是一段一段的傳輸的,所以需要使用專門的協議。在兩個相鄰的節點之間傳輸資料是,資料鏈路層把網路層交下來的IP資料組裝成幀(Framing),在加上一些同步資訊,地址資訊。差錯資訊。等。

在接受到資料後,就可以提取出資料交給網路層。同時該層還會檢測幀中是否有錯誤發現有差錯的,丟棄或者改正。

物理層

在物理層中傳輸的單位是bit,傳送0還是1,物理層一般使用高低電壓來代替邏輯0和1。通常物理層會定義電纜的插頭,已經引腳。還有一些實際的電纜,無線網,光纜來具體的傳遞資訊,並不是網路協議的內容。那就是通訊工程的任務。 這個可以是第0層。

通常我們說的TCP/IP並不是單指的是者兩個協議,而是往往值得是網際網路使用的TCP/IP協議族。

在計算機網路中必須考慮特殊的情況,把不利的條件都要考慮進去。

- 個人的理解

- 應用層 : 就是定義了互動的方式規則,認為我和另一個程式在互動,不管作業系統,等等的差異。就像在一臺計算機中,不同的程式在互動。

- 運輸層: 把資料分組,包裝每個分組的源地址,目標地址,順便選擇一個最短路徑,重點它描述了收貨地址。

- 網路介面層:黑箱操作,扔進去資料得到我們想要的結果,或者有點類似於Java的JDBC規範等。